盗火者:践行更好的教育,想象更好的人

邓康延介绍民国公民教育课本。

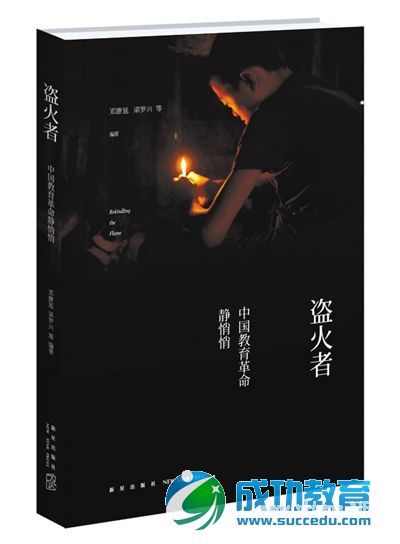

《盗火者》

作者:邓康延 等编著

版本:新星出版社

2014年11月

鲁班木工学校校长江忠贤向学生介绍罗盘的功能和制作工艺。

李庆明在央校九年,每天早上向学生鞠躬。

华德福七年级孩子重走丝绸之路。

郭初阳 《癫狂与谨守》;《一位独立教师的语文之旅》

蔡朝阳 《寻找有意义的教育》

李庆明 《教育的可能》

吴蓓 《请让我慢慢长大》

刘道玉 《拓荒与呐喊:一个大学校长的教改历程》;《新童年启蒙丛书》;《救救孩子》

王小妮 《上课记》

一周之前,一则“长沙三位校长(校书记)让孩子停学一年”的新闻引起了很多家长的关注。本来,孩子的停学只是一个家庭的个体选择,无关他人,但三位校级领导不约而同的选择却让人不得不对当下的公立教育环境进行反思。几位校级领导都觉得自己的孩子不堪重负,都希望孩子可以有慢一点的成长空间,都觉得孩子停学一年之后变得更健康,更有力——但即便如此,又有多少人有勇气做出同样的选择呢?

长沙的案例,或许只是偶然,但中国教育正面临着困境,则是社会的共识。也只因为如此,来自教育界内部的改革实践,已经如星星之火般四处点燃。2013年9月,《盗火者:中国教育改革调查》面世,制片人邓康延说“今日教育之疮痍,前所未见”,以纪录片的形式,把当下教育之现状呈现于人,“只求唤醒人心”。近日,纪录片《盗火者》的文本及相关资料成集出版。与纪录片平实的副标题不同,书籍《盗火者》直接示以乐观姿态:中国教育革命静悄悄。在宏观层面观察教育,得到的多是失望与沮丧,但是,在微观层面却有不同的气象。

纪录片《盗火者》播出之后,获得了强烈的社会关注,至今仍拥有极高的点播率。它以其直面当下教育弊端的尖锐与勇气,呈现教育之异化及其衍生的乱象,击中了很多人的切身之痛;同时,让观众中的有心人生出新的盼望,因为《盗火者》正如其题目所示,把影像的焦点落在那些革新者身上,使人得以看到真实的教育改革行动者,看到新的可能性。

在批判与痛陈之声不绝于耳的教育景观中,行动者的身影,总是可以让黯然神伤的人们眼前一亮,即便如尝试公民教育最后黯然离职的李庆民所言,他们不可避免地带有“漂泊者”气质,毕竟他们的力量与体制层面的痼疾相比,仍是渺小的。但不被渺小绊倒,于行动获得行动的力量,总能稀释无路可走的彷徨。

《盗火者》以“重回人的语文”开篇,记录的是这样的故事:父亲叶开为女儿私人订制阅读,以对抗学校语文课本;语文教师郭初阳、蔡朝阳等人联手组成“第一线教育研究小组”,以二十余万字的研究报告揭示语文课本的四大缺陷:事实缺失、经典缺失、儿童视角的缺失、快乐的缺失。然后把人们带入那些正在发生的革新与探索:呵护童年的华德福教育;注重个人权利与尊严的公民教育;关怀思想与心灵成长的人文教育;告别学校,在家上学的新尝试;为乡村孩子的发展提供特殊职业教育等。

如教育学者杨东平所言,《盗火者》超越了单纯的记录,也超越了单纯的声讨和批判,成为一种积极的社会参与,传递着知识分子对教育弊病的揭示与批判,以及对以人为本的教育理想的阐述抒发。众多先行者自下而上开展的局部的、零星的微改变,正营造着体制之外温润新鲜的新教育园地。

难以消退的悲伤

《盗火者》制作团队走访了中国30多所大中小学,采访了50多位一线教师,访问了20多名教育学者,以影像介入教育现实,又向民间教育改革致以敬意。饶有意味的是,《盗火者》开机第一拍在深圳,2012年7月2日,刚好见证了南山央校校长李庆明被辞职的一幕。拍摄“公民教育如何在学校展开”,变成了记录一位践行公民教育的校长黯然离场。不少观众说,在《盗火者》中看到家长们一起呼唤“李校长,你别走”一幕时,不禁潸然泪下。这是意料之外的悲剧,却又是意料之内的悲情。

发生在民间,发生在体制之外的静悄悄的教育改革,并没有击退人们对教育的悲观情绪。《盗火者》的制作团队也没有为了鼓舞人心去刻意制造高扬的乐观情景,无论是华德福教育,还是在家上学的尝试,这些教育实践的处境始终令人担忧。它们是穿越夹缝的风,人心共振时,生气勃发,但也是脆弱的,一不小心就落入坚壁四立的困局,在原地盘旋止息。

制片人邓康延并不掩饰自己的悲伤:“制作《盗火者》纪录片及其衍生的这本书,都不是喜悦的过程,中国眼下的教育可用千疮百孔来形容。值此百多年来教育人口最稠密的困境和无奈中,四方良知,焦虑伤痛。原本岁岁蓬勃的行业,却一路僵化保守,既暮气沉沉,又喧嚣攘攘。”

书籍《盗火者》的序言中,陈丹青毫不留情地以悲观论调谈教育:“大荒谬,大荒败,罄竹难书而书之不绝。”学者朱学勤坦言,作为教师,如果珍惜三尺讲台,“课堂上的氛围也许就跟隔壁的教室不一样了”,但他也不奢望微观世界里某一个人或团体的努力和坚持,能够改变外部环境。诗人王小妮站立在大学课堂上感觉“悲从四面八方来”。由于体制性困局难以突围,支持教育改革的资源非常有限,即使如刘道玉这样德高望重的改革拓荒者,也承认自己“既是一个教育救国论者,又是一个教育危机论者”。

文学评论家特里林在评价莎士比亚的悲剧《李尔王》时说,杰出的悲剧往往能获得我们最高的倾慕,因为悲剧中的黑暗因素对应着强劲的积极情感及态度,即便希望没有占据绝对的上风,它至少会与绝望的因素势均力敌。我们也许可以同样的倾慕,对待《盗火者》所蕴含的“不喜悦”因素。

火就是态度

笔者也曾是“第一线教育研究小组”成员,我们的研究报告成书《救救孩子》出版之后,收到的最多的批评是说我们“只会批评”。事实上,在批评的同时,小组的很多成员更是在积极行动,比如郭初阳创办了“越读馆”,蔡朝阳创办了“象形字”学校,他们的教育探索的核心,都在于“以读书自我启蒙,因阅读而得自由”。在《救救孩子》之后,这个小组的成员编写过中小学课外读物,还推出了一套开放的丛书“新童年启蒙”系列图书,邀请关心教育与成长的人们,一起给未来的主人翁写一本小书。

《盗火者》团队不期然遇到李庆明的退场时,笔者也在那时对李庆明做了一个专访,与外界对待“被辞职”的悲伤与愤懑所不同的是,李庆明对自己的处境没有任何抱怨,他说“走少有人走的路,客观上就是一种悲剧。有些路,总要有人去走,不是我就是别人。”而且他很清楚自己在体制中的位置,“游离,意味着不受体制庇护,也意味着独立与自由”,而他唯一担心的是,“自己是否配得起这份独立与自由?”

《盗火者》中很多受访者,也曾是我的受访人,它所关注的教育新景,也都曾被记录在新京报的新闻纸上:公民校长李庆明——过于喧嚣的孤独;郭初阳——原谅我这一生放纵不羁爱自由;诗人教师王小妮:失望是真切沉重的,但希望还在;校长刘道玉:秉执教育改革,虽九死其犹未悔;华德福教育:请让我慢慢长大……这不是巧合,而是“此道不孤”的确证。

想象更好的社会,首需想象更好的人,教育由此成为一个社会必要的乌托邦。当下教育之病症,痛心疾首者不少,疾声呐喊者亦不少,眼看痼疾仍在,伤害未退,热忱之声在冗长的时间里渐渐失去了回音。着眼于病症,只会把改革与进步之路想象得更加千阻万险。童蓓蓓在《盗火者》受访时说:“柏林墙倒下之前,没有人相信它会倒下。它倒下之后,没有人相信它居然能那么长久地立在那里。人的眼睛看到的东西很有限。”

本期专题书评即由童蓓蓓执笔,她始终是一位心怀理想主义的教育者,因着理想投奔教育,也因着理想从学校课堂中叛逃出去,还是因着理想,她又回到了教育园地。她将与我们分享自己这一路的转折与奔波,告诉我们,那些盗火者在她眼里点亮的火花有着惊人的美意。 新京报记者 朱桂英

一位教育改革者的自白

幼儿—中学—中等职业—大学,《盗火者》将整个学校教育的体系都纳入视野,透过各具特色的受访者点亮不同区间和层面的文明之光。这些点滴而持续的微光共同组成教育野火的图景,让人看到勇气和盼望。

我从小在一所学校里生活、成长;1998年毕业后成为中学教师,初高中都教过;2007年到2010年间,我在《读写月报新教育》做编辑,此后在《中学语文报》任副主编一年;2011年起就在越读馆做小学语文教师。公立学校、培训机构以及编辑位置上都待过,从小学到初中、高中都教过。这番特殊的经历,让我在阅读《盗火者》时,有一些感想。

一扇门VS一堵墙

毕业那年,毕业生有几十个,而教师岗位只有三个。在这样的情况下,当时的校长看了我的简历之后,二话没说就同意接收我。去报到那天,车子穿过长长的隧道。隧道顶灯在车内不断投下光斑,又转瞬即逝,我不知道自己将要面对的将是怎样的生活。

第一年当班主任,手忙脚乱自然是早在意料之中。没有任何经验,只能走一步看一步,摸索着前进。教了两年初中和两年高中语文之后,我在从教的第五年调到了一所更好的中学。我在担任班主任工作、两个班的教学工作之外,还承担了学校两份报纸的编辑工作。用了很多时间做事,但内心充满了迷茫和厌倦,对于班级,我疏于管理,教学工作也得过且过,只是玩玩网游,看看书。

在整个的应试机制中,“终极目标”就是一场考试。但内心有一种声音说,那个目标是唯一的吗?教育极可能是一扇门,更可能是一堵墙。世界上再没有比教育更加轻盈的翅膀,也再没有比教育更加顽固的牢笼。当我在课堂上讲述“吃人”之可怖的同时,我的嘴角何尝不是血迹斑斑?那种羞愧、不安和无地自容,让我几乎完全丧失了站在黑板前的勇气。然而,我可以用什么去抵御呢?我不知道。

对照《盗火者》中的时间线,在我陷于无力的时候,马小平在建造人文课堂、李庆明在做公民实验、李玉龙在用媒体探索、魏勇郭初阳蔡朝阳在课堂上做尝试……倘若能早知道他们的存在,并且与他们同行,也许我的生命会更早得到激励,并以行动从焦虑中突围。

亲密关系VS“物”的价值系统

是什么让我离开公立学校?

正如《盗火者》所描述的那样,资源分配方式导致升学成为终极目的,而大学制造“精致的利己主义者”。所有的智慧和聪明都倾倒其上,连同雄心和自我。于是,“教育”成为途径,要么为升学,要么为赚钱。《盗火者》所呈现的大学之殇让人充满失望。对于以上大学为目标的人来说,几乎是致命的。在这一将“物”作为绝对价值的系统中,教育从一开始就走向自己的反面。

当看到叶开为女儿的语文课本拍案而起,看到赵明、吴刚带着孩子栖居在乡村,看到华德福老师带着学生走过漫漫丝绸之路,看到李庆明连续七年在校门口对孩子们鞠躬……我仿佛看到一种新的关系在亲子、师生中建立起来。在这种关系中,“物”只是“物”,是被认知的对象,永远不能代替“我与你”这样的亲密关系。这种亲密关系不能容忍粗制滥造,所以要去寻求乃至制造一份合用的课本;这种亲密关系无法进入蛮不讲理的制度设计,所以选择回到家庭,回到安静而温暖的社区,在正常的关系中发展生命;这种亲密关系会激励人确立目标,勇敢地走上从未走过的西行之路,并一路同行;这种亲密关系让人与人练习相互尊重,彼此倾听,用透明的规则编织平等的关系。这是人与人的关系。

“螺丝钉”VS上天的礼物

《盗火者》用几乎整整一章的内容介绍华德福教育,因为在华德福,人不再是“螺丝钉”。

记得2008年曾遇见华德福教师萧望野,随后又参观了成都华德福校园。她们似乎认为,每个人的生命被允许来到世间之前,都被上天祝福,携带着一份独特的礼物和随之而来的责任。教育,就是尊重这份祝福,不强加自己的意志,帮助人打开这份礼物,让人寻找到自己的使命,并努力完成。这教育理念深深打动我。

这是讲“炫”、“晒”的时代,每个人都争先恐后地亮出自己引以为傲的一面,生怕别人看不到、不承认。我们之所以如此需要他人的肯定和赞美,恰恰在于我们看不见自己,也不敢看见真的自己。所以宁愿用我“有”来替代我“是”。然而人的价值绝非如此!

当2007年走出家门的时候,我像逃避死神一样逃避课堂。谁知三年多后,自己竟然重新回到课堂。所有经历过的成为经验,成为我的一部分,没有人可以夺走。更为宝贵的是,在经过的时候,我会触摸全新的信息,迎接不确定所带来的惊喜。而且,就在这里,我得到了内在的乐趣:在看似最幼稚的故事里,尝到最永恒的滋味。老旧的故事不断放射出新的光辉,而不同故事之间则如钻石的不同切割面,折射出迷人的光芒。

《盗火者》放下宏大架构,而从极微小的个体展开叙事,是恰当的。因为教育改变的,不是外在的制度,而是人里面的结构与成分。因为自由从来不是外添的。 □童蓓蓓(有删减,标题为编者所加)

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码