“我的自述”之八:《艰苦的生活是一种精神财富》

标签: 艰苦的生活经历是一种财富分类: 我的自述

(原宣武区梁家园胡同。胡同的尽头是原宣武区公安分局)

(这是我居住的家属宿舍大门的现状。饱经沧桑,满目破旧。)

(照片中正对着的浅蓝色的南房屋门,就是我原来住房的现状。总共8.9平方米。窗前是下水道。旁边就是传达室。我的儿子、女儿就是在这里降生。我已经搬离二十八年,至今那里还风物依旧。)

(百年老屋,饱经沧桑,惟有故居门前的这棵夏天供我们乘凉的老椿树,还是那样的生机盎然,老而弥坚。)

=====================================================

《艰苦的生活经历是一种精神财富》

一

闲来无事,浏览电脑里的影集,无意中发现一组四十前故居的照片,不禁把我的思绪带回遥远的以前……

这组照片是我的一位多年的老朋友,准确地说是我已故的原配夫人生前很要好的老同事、老朋友,在2011年5月份,她闲来无事,心血来潮,也没有给我打招呼,独自一个人暗访我三十年前的故居时拍摄的。

如果不看说明,单从照片上看,谁也不会想到这是北京市这样一个国际化大都市尚现存的民居,很可能还以为这是解放前的贫民窟呢。

其实,这是我在师大附中任学校党总支书记时居住的房子。地处南城原宣武区梁家园胡同11号的家属宿舍。

前两年,我曾携现在的夫人回访那个故居,看望已经分别好几十年的老邻居。突然造访,久别重逢,激动万分,泪如泉涌。我们虽分别几十年,仍亲密如故。我搬离老屋时刚四十岁出头儿,年富力强,英姿焕发,朝气蓬勃;转眼之间,年逾古稀,成了白发苍苍的老人,不禁百感交集。岁月不饶人啊!

我现在的夫人怎么也没有想到,当年,我堂堂的一个全国闻名的重点学校的党总支书记,竟然住的是这样寒酸、破旧的房子。

今天的年轻人,小伙子说没房子不能娶媳妇,大姑娘说没房子就不能嫁人,说的绝不是像我住过的这样的房子,而是四白落地的宽敞的楼房。要是这样的房子,在今天的有些年轻人看来,这哪里是人住的居所,简直跟牛棚猪圈差不多。面对这样的房子,今天的大姑娘恐怕会这样说:“宁可在四白落地的楼房里哭,也不愿意在这样破旧的房子里笑。”

二

我是1968年9月30日与我的原配夫人结婚。那个时候,我是师大附中的团委书记、教师代表,夫人是京郊通州师范附属小学的音乐教师。是我的一位在通州师范工作的大学同班同学介绍我们认识的。

那年,我二十七岁,夫人也有二十五岁了,都属于大龄青年了。要是在农村,像我们这么大岁数,孩子都该上小学、能打酱油了。结婚是势在必行,不能再拖延。

准备结婚时,因老家盖房,我还背着一百八十元的债务。我没钱置办新郎该穿的新衣服,只是把我一身半新不旧的棉布灰色中山装,送洗衣店洗了洗,熨了熨,作为我的结婚礼服,就把新娘娶了过来。我也没钱给夫人买新娘该穿的结婚礼服,只是给夫人买了一双新皮鞋。夫人的婚礼服装,从里到外,都是岳母置办的。我没觉得寒碜,夫人也没说我寒酸。

当时,我手里只有200元钱,没敢还债。区区200元钱,在今天,什么事也办不成,也就是一顿不大体面的饭钱。在那个时候,东西便宜,精心策划,精打细算,200元钱也能办不少的事。

我买了一张木制双人床,54元;两只装衣服的箱子,30元;两把椅子,每把15元;两只小凳子,每只8元;一张三屉桌26元。这就是我结婚时的全部家当。

我工作的师大附中是中学里为数不多的有家属宿舍的学校。结婚时,学校分给我们一间地处梁家园宿舍的平房,在宿舍传达室的旁边。

过去人们都说“有钱不住东南房”。南房,背对阳光,一年三百六十五天不见阳光,院子里的下水道是从这房子底下穿过去的。全部面积是8.9平方米。把新家具往屋子里这么一摆,一个双人床就占去半个屋子,剩下的供我夫妇二人活动的,也就还有大约两平方米那么屁股大点儿的地方。

房子尽管狭小、破旧,但我们还是很高兴的,很满意的。我刚去学校工作三年,还没给学校做多少贡献,不能挑肥拣瘦,能有结婚用房就心满意足了。我们自力更生糊顶棚。原来的房顶是裸露的,没有顶棚,我在墙上方四周订上钉子,拴是细铁丝,拉紧,做顶棚支架。夫人在下边刷浆糊,我登在梯子上糊,亲自动手,糊了纸顶棚。还用大白粉刷了墙壁,贴了窗纸,终究有了属于自己的安居的“窝”。

三

第二年,1969年7月,我们的儿子降生了。我的母亲要来照顾儿媳妇坐月子,实在没地方住,我向学校后勤申请,把门口那间闲置的,跟我们住的房子一般大的传达室借住了。花10元钱买了个单人铺板,花7元钱从旧家具店买了个斑驳陆离、晃晃悠悠的方桌。这就是那间房子里全部家具。

我住的房子,是百年老屋,饱经沧桑,经不住风吹雨打。就在我儿子降生前的那个晚上,电闪雷鸣,下了一场瓢泼大雨。我家的后山墙突然倒塌,幸亏是向外倒的,有惊无险。要是向里倒塌,后果不堪设想,把我给吓出了一身冷汗。

雨水就像是江河决口那样哗哗地一个劲地往屋子里猛灌,屋子里遍地是雨水,衣服、床铺全上都湿透了。天亮后,我赶紧跑到医院,告诉院方我家房子塌了,发了大水,夫人和孩子不能马上出院。

1974年,我们有了女儿之后,我又向学校后勤申请,借了一间只有四五平方米的把角的西房,给我的儿子住。连租带借三间小房,总共也超不过25米,住着四五口人。

1976年,唐山大地震前夕,我经过多少周折好不容易将我的夫人从京郊通州调回北京。夫人没有调回北京之前,我们家是不从不开伙做饭的,喝点儿开水都是跟邻居要。因为我不会做饭,那时我正在做学校的书记,主持全校的工作,也没工夫做饭,我只好天天吃学校的食堂。所以,我家压根就没有“厨房”这一说。夫人回来了,就要开伙做饭过日子了。可没有厨房怎么办?

活人不能让尿给憋死。我发现我们那个院子的大门口东侧,有一个狭窄的小夹道,也就四平方米那么大吧。我问这个地方怎么没人占用?老邻居告诉我说,那原来是个厕所。所以,废弃后一直闲置没人占用。

我想,这个地方可以修缮一下,得当个厨房使用。邻居一听就乐得翻了天了,厕所怎么能当厨房用?过去是供“出口”用的,你现在要让那个地方管“入口”,那可是两种绝然不同的味道儿,奚落我说:“你真是异想天开,亏你想得出来!”

我不太在意。请人用油毡搭了一个房顶,掘地三尺,把原来的土彻底清除出去,换上新土。就这样,我家也阔气了,竟然有了独立的厨房!

这样,我一家四口的住房面积加起来,都有二十五六平方米了。我心满意足。

四

有人说,那时候,你已经是学校的主要领导,是堂堂正正的大书记,怎么也够处级干部了,你怎么不申请按照你的级别给你调整住房面积呀?那个时候,我们学校原来的一把手在文化大革命中惨遭迫害,浑身上下伤痕累累,常年病休卧床,我是学校整个工作的实际主持者,是学校的最高领导,应该住学校最大面积的房子,这是落实干部政策呀!

那个时候,正处文化革命后期,我的头脑里根本没有这个意识。我是什么级别?没想过。我该住多大面积的房子?我也没打听过。只知道我是学校的主要领导,重任在身,我的任务就是全心全意、全力以赴、兢兢业业地把我分内的工作做好,管好各项工作,把全校二百多个教职员工和一千二百多个学生的教、学、吃、喝、拉、撒、睡诸事管好,这是我的责任。

师大附中在文化大革命中是“重灾区”,学校硬件软件惨遭破坏,百废待兴。那个时候,我每天忙里忙外,忙上忙下,忙得不可开交,哪里有工夫、有心思考虑我的待遇?

平时,我每天早出晚归。早晨,我是第一个上班;晚上,我是最后一个下班。我都没有工夫去幼儿园接我的儿子,儿子该放学了,我还在主持会议下不了台。都是拜托同事替我接儿子到学校,放在学校的大操场疯跑、疯玩,就是“散养”。每天傍晚收工以后,满操场喊我的儿子。每次见到儿子,他都是满头大汗,四脖子汗流,浑身上下全是泥土,整个是一个小泥猴儿。

在学校领导班子中,我最年轻,又是“班长”,一到有事时,我都是身先士卒,首当其冲。附中是一所百年老校,老人多,哪位老教师生病,我都要去医院看望;哪位老教师去世,我去安抚家属,为逝者开追悼会,亲自动手写悼词,发表追悼词。带领师生参加劳动锻炼,植树造林,春种秋收,我都是一马当先。

唐山闹特大地震那年,我跟学校老师一样住在学校操场的窝棚里避难。学校在北七家有个农场,该秋收了,我自报奋勇,背着我的七岁的儿子,带领八个班四百学生,步行六七十里地到农场。中间,儿子发烧,我把儿子背会学校,交给带着两岁女儿的夫人去看病,我转身边立刻返回农场,那里有四百名学生等着我。

这,我都毫不在意。只要多数职工对我的工作满意,没什么大的意见,我就很满足了。

五

至于我的待遇,我的住房面积,工资高低,真的没想过,从来没想过。更没有凭借自己的职权以权谋私,跟谁争抢过私利。从来没有过。

我做学校书记时,我的住房是全校教职工中最差的,最小的。我的工资,是全校教职工中最低的。遇到涨工资,我首先要让。因为已经多年没涨工资,僧多粥少,大家都是虎视眈眈,就得有人让。我是领导,我不让,谁让?同事说,你算是亏大发了。我不觉得。我倒觉得吃亏是福。

我当学校书记时,我的工资是54元,夫人是37元,两个人总共是91元。抚养两个孩子,还要赡养我在老家的老母亲,那可真是捉襟见肘,哪个月都不够花的,常常是靠借钱度日。

有一次,实在是混不过去了,浑身上下搜了个遍,也再没有给正在吃奶的小女儿买白糖的钱了。夫人就壮着胆子跟他们学校的一位单身的老教师试着开口借点儿钱。没想到,钱没借到,还挨了那位老教师的一顿数落,说夫人不会过日子。夫人感到特别委屈,回家后一个劲地掉眼泪。

六

1980年,那年我39岁。我离开师大附中的时候,宣武区领导想挽留我到区里工作,说你想到哪个局工作,至少给你安排一个副局长的位子。我婉言谢绝了,我没有做官的欲望。我说我这个人不是做官的料,不会做官,适应不了“官场文化”,在官场有点儿“水土不服”,就想归队做学问。

学校的很多同事听说我要离开附中,也都感到惋惜,很遗憾,纷纷挽留我。一些特别要好的朋友,说我缺心眼儿,净冒傻气。说你知道有多少人瞄着你的这个位子吗?你倒好,主动给人家腾出这个位子,可惜啊!

有的说我人好,正直,耿直,有能力,光明磊落,不营私舞弊,以权谋私,前途无量,会青云直上,飞黄腾达的。

我说,您瞧我这个脾气,太过耿直,一点儿都不圆滑,也不会周旋应酬,实在是适应不了官场文化,不是个当官的材料。“梁园虽好”,但不是我的“久留之地”。

当年,我毅然决然地弃官为学,许多人都感到不可思议。可我却一点儿也不感到后悔。三十多年来,也从未后悔过,我反而对我当年能义无反顾、计不旋踵地进行这样重大的“战略转移”,深感自豪。我一直认为我当年的选择是很远见卓识的。

我调到师大教科所以后,附中的木匠、司机、厨师、清洁工、老师、职员,特别是我经手落实政策的老师和他们的家属,经常来师大看望我,到我家喝酒,聊天,叙旧。他们说我“当官不像官”,难得,少见。

有这样评价,就足够了。

我在附中工作十五个年头,做书记八年。我兢兢业业,尽职尽责,清清白白,没有利用职权为我的家庭、儿女、亲属谋过任何的私利,没有辛辛苦苦地给我的祖宗挣骂,没让我的家人蒙羞,丝毫没有玷污共产党员的光荣称号,问心无愧,心安理得。

这将是留给我儿女的最大的精神“遗产”。妻子儿女将以我为官清廉而自豪,而无忧无虑、坦坦荡荡、光明磊落地生活。我很欣慰。

现在,生活条件大大地改善了。迁入师大校内后,屡屡迁居,从一居室到两居室,到三居室,退休的时候迁入四居室。

回想起四十年前的艰苦生活,没有一点儿的遗憾的感觉,反倒觉得那是一种不可多得的精神财富。

设封皮| 转移专辑| 旋转| 删除

客厅。除非接待客人、看电视,平时我很少坐在客厅。我每天的大部分时间都是在我的书房工作、学习。[编辑]

- 上一篇

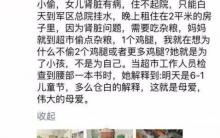

儿童节,她偷了个鸡腿给生病的女儿…国人处理的一点也不比美国人差!

今天看到这则新闻把我感动坏了,记得前几天我们(这才是美国微信公号)推过的一篇文章《美国奶奶超市偷鸡蛋之后:美国警察竟这样处理!》,孙儿孙女两天没吃饭了,美国奶奶去超市偷,最后警察不是来逮捕她,而是……结局与我们今天推的这篇一样温暖。其实很多时候因为不了解,我们习惯了仰视美国,不太懂得珍惜当下,其

- 下一篇

我劝你 别这样跟孩子交流。

有的家长家庭教育里的教育方法并不怎么适合孩子的健康成长,孩孩优小编觉得,作为家长,在对孩子进行家庭教育时,如果你跟孩子实在没有进行亲子沟通的话题,那么,你干脆就少说话!有的话说出来还不如不说!家庭教育中,如果你老是对孩子说错话,那么孩子就真的会前途无“亮”! 亲子沟通:家庭教育中,家长别对孩

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码