“我们建造学校是为了什么?”—专访《重新想象学习》作者Graham Brown-Martin

科技可以怎么改变教育?这真是个经久不衰的话题,笃信互联网的人可能会说,“看硅谷啊,那儿有那么多的edtech企业”。但是今年接受了 WISE (World Innovation Summit for Education,简称WISE)的资助、走了一圈发达国家以及发展中国家、并撰写了「 Learning Reimaged 」一书的Graham会说,我们确实应该谈谈技术,但恐怕不是用硅谷所迷信的那种 “you just click here and technology will fix everything” 的方式。

今年, Graham Brown-Martin 受WISE之托,到巴西、中国、加纳、印度、约旦、黎巴嫩、卡塔尔、新加坡、阿联酋、英国和美国等地进行了环球考察,访问了各地的学校、组织以及项目,并和教育家交流之后撰写了「Learning Reimaged」一书。Graham主要在他的书里讨论了互联时代(connected world,不是指互联网)教育工作者应当“教什么”,以及“怎么教”。

我觉得他为大家带来的最有启发的思考是:What is school (or education) for?同时技术可以怎么辅助这一过程?下面是我和Graham一次对谈的整理。

我抛给Graham的第一个问题是:为什么是今年,他选择了在自己的新书中探讨技术如何影响教育的话题?我以为或许和国内国外在线教育的投资热潮有关,但Graham的回答却让我颇感意外:

当我在WISE峰会上与其他嘉宾谈论iPad对教育的影响的时候,有些人告诉我,他们生活的地方甚至都不通电,何谈使用iPad?

这时我才突然意识到,自己被西方人的想法束缚了,西方世界一直强调技术能够应用在世界各地,比如硅谷就一直坚信只需要按一个按钮,所有问题都可以解决。但是“技术改变一切论”是不正确的,因为世界的大部分地区没有互联网,并且非常贫穷,甚至没有电力供应和干净的水源。

所以Graham觉得今年应该谈技术,但应该是以一种颠覆传统的方式,而不是硅谷式的“技术是万能的、能够解决一切难题”的方式。比如他在走访中国的时候,更在意的不是每个学校采用的技术手段,而是技术手段如何在不同地区被运用来激励和动员中国的中产阶级更多地付出来促进教育发展、提高孩子们的教育质量。

他提到了邓飞的例子——邓飞利用微博发起了在线活动,来鼓励和动员网民捐款去帮助贫困地区的孩子,邓飞把这个活动处理的更像是一种外交手段,因为这个活动并没有使政府的处境变得尴尬,最终政府也积极地参与到这次活动中。

因此,Graham说,他并不希望仅仅写出“我们需要给学生人手一台笔记本、iPad”这样的西方世界的观点,眼下数字技术在世界各国、各种文化中都非常流行,但是其运用方式却各有不同,这是他在这次旅行后得到的一个印证。

那么Graham在这次旅行之后,是否有得出什么观察的结论呢?我很好奇。他回答说“Yes”,当然有——

“我进入职场大概30多年,当我在上世纪80年代开始工作时,人们就在讨论技术以及技术能给教育带来的变化和转变,后来中间有很长一段时间里我转行去做明星、拍电影、做电子游戏,当我在2004年离开娱乐界、重返教育界时,发现教育的现状并没有很大的改变。

虽然大量的技术被运用到教育中,全球可能有数千亿美元的资金投入,但教育却没有发生巨大的改变,我们还是让孩子们坐在教室里坐成一排又一排。

与此同时生活的其它方面却发生了很大的变化,比如现在我可以身处伦敦用skype与在北京的你聊天,比如Facebook的成功。

为什么我们没有在教育界看到类似的改变呢?为什么教育界还是静悄悄的没有被“disruption”?事实上教育和音乐界不一样,音乐产业只是一门生意而已,而教育却不是。我们常问自己教育是为了什么?为什么我们把自己的孩子送去学校?人们会给出你不同的答案。

政治家们往往回答说教育是经济发展计划的一部分。例如新加坡,自李光耀上台以来,新加坡的教育就变成了国家经济发展计划的一部分—60年前新加坡完全是一篇混沌,英国刚从新加坡撤走,新加坡还面临着住房短缺、失业率高、种族问题等等困扰,所以新加坡政府制定了一个全面的经济发展计划,并且计划成功了。

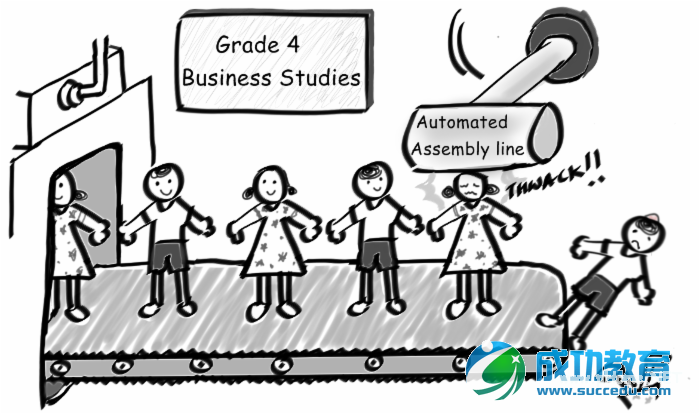

但是新加坡的教育就像是一个工厂,社会说社会需要工人,好,我们把学生都培养成工人,社会需要程序员,好,我们把学生都培养成程序员。

我认为当我们审视技术、技术给教育带来的影响、以及为什么技术没有给教育带来根本性的转变的时候,我们需要知道,教育就像宗教、大众传媒、政治制度一样,是被设计用来加强和稳定现状的,加强统治一方的权利的,这个统治方可以是任何事物,例如政治统治层、最富有的1%的人等等,所以教育要发生改变非常困难。

而我从这次旅程中体会到,技术能以两种方法被应用到教育当中:一是它被用来大范围加强已有的教学模式,而这也是现在正在发生的——技术被应用到学校中,不是为了改变或创造一种好奇的、不服从常规的创造力思维,而是为了生产被动的、服从的数百万没有创造力的人。

这几乎就是把技术作为一种生产模式来加强19世纪的教学方法,好比“我需要把这些知识塞进你的脑子里”,当你去考试时,你不能带手机进入考场,和一同考试的人也坐的很远。这太疯狂了,又蠢又疯狂,但很无奈这就是我们正在做的事。

第二种方法是这样的,有一些人认为我们身处一个知识触手可及的社会,我们不需要记住北京有多少人口、不需要记得英国历届国王或者女王的名字,因为这些知识就在网上随时可以查到。我们应该学会知道如何获取这些知识并且知道如何对不同的事实描述进行比较,分析哪一个才是正确的。 比如西方版本的史料和中国版本的史料可能有很大不同,但是哪一个才是正确的?我们如何分析?这就是评估能力和解决问题的能力和查找资料的能力。

这是一种全新的教学模式。想象一下如果我们可以在考试中随身携带手机,并且你必须与邻座交流获得答案,这就改变了一切。我认为这就是技术能够给教育带来的两方面的机会。”

那么,在Graham看来,如果我们现有的教学场景被颠覆了,属于未来的那个场景会是什么样子的呢?

他说,当我们谈及对教育的“disruption”这个词的时候,我们可能会想到一些对教育技术的巨额投资,但这些投资者的大多数都不明白什么叫做disruption,他们以为自己懂。如果真的想disrupt教育,那需要先disrupt评价体系,就是我们测试学生的方式,目前还没有人做这方面的尝试。

“在相当长的一段时间内,我们认为类似于 可汗学院 的在线教育会是disruptive的,但是可汗学院也只是让学生看别人制作的视频而已,它设计很好也很美,但是它只是一个加强旧的教育体系的老旧的系统。更为理想的系统是孩子们能够自己制作视频而不是看其他人制作的,我在约旦等地看到过这样的系统,同样在人大附中西山学校也是,全世界的人们都在尝试做这件事。

在约旦首都安曼东部的一个比较贫困的地区Madressa,孩子们使用一种低成本的笔记本电脑,摄录并且制作他们自己的学习视频并上传到脸书。你知道在英国,孩子们在学校里是被禁止使用脸书的,但是在约旦首都安曼一个贫困地区的伊斯兰学校里,学生们学习怎么使用脸书并且在脸书上分享他们的学习经验,我感到很吃惊,除此之外我还在其它地区也看到过类似的情况。

所以,关于技术有两方面要强调的,一是有一个群体利用技术来加强现有的教育体系,而另外一个群体则在思考并实践怎样用技术来作出变革。在这之后人们就会围绕评价体系展开思考:如果我们要测试21世纪需要的技能,那么我们就应该用21世纪的技术来开展测试,我们应该允许考生带着手机进入考场,允许考生之间互相协作并分享……

我觉得现在我们需要一个培养有创造力的人才的教育体系,这些人才能够有不同的想法,比如可以就解决问题的方法提出意见,可以用新思维解决抽象问题。我们看当前的教育体系,是分割的,数学、科学、语言等,都是分离的,并不像现实生活中一样,为了解决一个问题,把所有的有关的知识都集合到一起。而技术能够在当前的教育体系中在解决问题、知识整合的应用等等层面起到作用,这并不一定非要在一个国家,还可以是跨国界的。比如我们把说英语的和说中文的孩子们聚到一起,这样就制造了一个不同的社会,一来他们可以一起合作解决问题,二来他们可以互相理解、很好地合作,因为我们未来需要在很短的时间内就解决掉很多问题,比如怎么解决气候变化、抗生素失效?怎么创造幸福欢笑、音乐、艺术等让人生变得美好的东西?等等,没有全球化的人才的协作,我们是做不到这些的。”

最后,既然Graham对未来的教育已有不少见地和想法,所以我问他,他是怎么去教育自己的孩子的呢?他会尝试很不一样的家庭教育方式么?

结果Graham回答我说,他有一个27岁的女儿和25岁的儿子,都已经读了大学,接受的基本是传统的教育。而更小的13岁和9岁的两个孩子,也是在公立学校学习(他本人不是很信任私立教育),而他的四个孩子都进入了标准的教育体系学习,看上去还挺享受其中的样子。

不过尴尬的一个事实是,他的孩子们大部分的学习是在学校之外获取的。“我曾经考虑过很长一段时间让我的孩子自学,我本人就是自学的,当时‘自学’这个词组都还没有被创造出来。但是社交互动和友情是很重要的,学校、大学,最终都不再是关于论文或者试卷,而是你的同学”,Graham说,所以他对让孩子自学持开放意见,他也希望孩子们在学校里能做一些不同的事。如果他有足够的钱和时间,就会领着他们旅行,想了解中国就到中国来,想了解美国就去美国体验。

感谢Layali对本文的帮助。

微信收款码

微信收款码 支付宝收款码

支付宝收款码